Viele Menschen sind durch die Berührung mit einer Seewespe gestorben und noch mehr haben schwere Verletzungen davon getragen.

Steckbrief Seewespe

- Name: Seewespe (Chironex fleckeri). Engl.: Australian box jelly

- Stamm: Nesseltiere (Cnidaria)

- Klasse: Würfelquallen (Cubozoa)

- Ordnung: Chirodropida

- Verbreitung: Nord- und Ostküste Australiens

- Lebensraum: flaches, küstennahes Wasser

- Nahrung: verschiedene Krebstiere, Garnelen, Fische

- Körperform: glockenartig

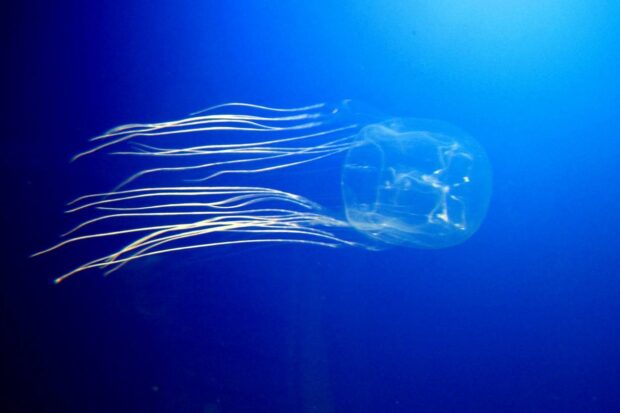

- Körperfarbe: durchsichtig mit bläulichem Schimmer

- Maximale Größe: 3 m (mit Tentakeln)

- Fortpflanzung: geschlechtlich als Medusen und asexuell als Polypen

- Gefährdung: nicht gefährdet

Herkunft und Lebensraum

Seewespe ist eine Unterart der Würfelqualle, die an den pazifischen Stränden Nordaustraliens beheimatet ist und aufgrund ihres äußerst toxischen Giftes von Menschen gefürchtet wird. Zum Schutz vor Seewespen werden in Australien ganze Badestrände seeseitig eingezäunt. Darüber hinaus gibt es in vielen Läden entlang der Küste spezielle, nesselsichere Tauch- und Surfanzüge, die vor Seewespen schützen sollen.

Die Seewespe kommt sowohl an Nord- als auch an der Ostküste Australiens vor, etwa von Broome im Westen bis ins südliche Queensland (Moreton Bay). Darüber hinaus werden einige verwandte Arten der Familie als Seewespen bezeichnet, die nicht nur in Australien, sondern auch an den philippinischen Küsten bis nach Japan beheimatet sind und eine vergleichbare, aber meist etwas schwächere Giftwirkung haben.

Wie groß wird eine Seewespe?

Die Seewespe ist die größte Würfelquallenart, die einen Schirmdurchmesser von 30 cm und ein Frischgewicht von etwa 6 kg erreichen kann. Typischer sind aber Individuen bis zu etwa 14 cm Schirmdurchmesser.

Lebensweise der Seewespe

Seewespe (Chironex fleckeri). Bild: Avispa marina

Seewespen leben fast ausschließlich in flachem, küstennahem Wasser, kaum tiefer als 5 m. Wissenschaftler haben sie zwar auch in küstenfernen Gewässern gesucht, etwa im Great Barrier Reef, was allerdings nur vereinzelte Nachweise erbrachte. Bei einer Untersuchung von Korallenriffen im Camden Sound, Kimberley, zeigte sich allerdings, dass sich die Seewespen zumindest gelegentlich in Wassertiefen von bis zu 40 m aufhalten können.

Diese Quallernart ist ein guter Schwimmer und als eine von nur wenigen Quallen in der Lage, gegenüber einer anders gerichteten Wasserströmung ihre Schwimmrichtung beizubehalten. Die Seewespe erreicht auch auf engem Raum hohe Manövrierfähigkeit und kann Hindernissen ausweichen. Die Orientierung beim Schwimmen erfolgt zumindest teilweise optisch.

Interessante Fakten über Seewespe

- Die Form der Seewespe ähnelt einem abgerundeten Würfel, was zur Namensgebung der gesamten Klasse der Würfelquallen beigetragen hat.

- Die Seewespe gilt nicht ohne Grund als eines der gefährlichsten Meerestiere für den Menschen. Das Gift dieser Kreaturen tötet jedes Jahr weit mehr Menschen, als durch Angriffe des Weißen Hais getötet werden.

- Selbst der tote Körper einer Seewespe, der an Stand gespült wurde, ist giftig. Es dauert bis zu einer Woche, bis sich das Gift auflöst.

- Seewespen ernähren sich von verschiedenen kleinen Meeresbewohner, werden aber auch selbst zur Beute einiger größerer Fischarten. Darüber hinaus gehören sie zu Vorzugsbeute der Suppenschildkröte (Chelonia mydas).

- Wenn sich die Seewespe entspannt fortbewegt, schrumpfen ihre Tentakel auf 15 cm. Wenn sie auf der Jagd ist, werden die Tentakel zu dünnen Fäden von 3 m Länge.

- Die Wissenschaftler rätseln über die Tatsache, dass die Seewespe zwar Augen hat, aber kein Gehirn. Daher ist es nicht klar, wie die von den Augen kommenden Informationen verarbeitet werden.

Wichtige Merkmale

Der glockenförmige, vierkantige und außen glatte Schirm der Seewespe ist glasklar transparent und im sonnenbeschienenen Wasser so gut wie unsichtbar. Am Schirm sitzen, typisch für Würfelquallen, vier tentakeltragende, „Pedalia“ genannte Vorsprünge, die durch Muskeln bewegt werden und dem Tier eine hohe und für Quallen ungewöhnliche Manövrierfähigkeit verleihen.

Die innen hohlen, schnürsenkelartigen Tentakel der Seewespe sind durch Muskeln kontrahiert und etwa 5 bis 15 cm lang. Beim Beutefang werden sie ausgestreckt und erreichen dann zwei, möglicherweise bis zu drei Meter Länge. Innerhalb der Tentakel sitzen die blassbläulich gefärbten giftigen Nesselkapseln jeweils in bandförmigen Zonen.

Die Seewespe verfügt über eine komplexe Sehfähigkeit. Jedes Tier trägt 24 Augen. Die vier äußeren davon sind einfach aufgebaute Pigmentgruben, die nur hell und dunkel unterscheiden, die beiden mittleren verfügen aber über hochentwickelte Linsen. Die Linsen sind zwar nur einen Zehntelmillimeter groß, liefern aber ein erstaunlich scharfes Bild.

Wie stark ist das Gift der Seewespe?

Unfälle mit Vergiftung durch Seewespen treten in australischen Gewässern regelmäßig auf. Für die Jahre 1884 bis 1996 sind 63 Todesfälle dokumentiert. Zu Unfällen kommt es in flachem Wasser, oft beim warmen, windstillen Wetter, indem die Schwimmer in die fast unsichtbaren Tentakel hineingeraten. Es kommt sofort zu einer heftigen Schmerzreaktion.

Bei Begegnung mit einer Seewespe können weitere Hautpartien wie Hände und Arme genesselt werden, etwa beim Versuch, die an der Haut klebenden Tentakel zu entfernen. In den folgenden Stunden kommt es zunächst zu starken Hautrötung und Schwellung, gefolgt von Nekrosen der Haut. Der Tod kann beim großflächigen Kontakt mit der Haut etwa fünf bis zwanzig Minuten nach dem Stich eintreten.

Wie wirkt das Gift der Seewespe?

Das Gift der Seewespe verursacht eine akute schmerzhalte und nekrotisierende Wirkung auf die Haut. Es lähmt die Muskeln und wirkt kardiotoxisch auf das Herz. Auch die roten Blutkörperchen werden durch das Gift aufgelöst, vorausgesetzt es gelangt in die Blutbahn. Für diese äußerst toxische Giftwirkung werden verschiedene im Gift enthaltene Proteine verantwortlich gemacht. Die wirksamsten von ihnen wirken als porenbildendes Toxin, indem sie die Zellmembran durchlöchern.

Behandlung nach dem Stich der Seewespe

Das Gegengift für Behandlung von Seewespenstich wird vom Commonwealth Serum Laboratory (Melbourne) hergestellt und muss intravenös verabreicht werden. Dies kann allerdings zu spät sein, weil das Leben der Patienten unmittelbar nach dem Stich akut bedroht ist. Es müssen zunächst Sofortmaßnahmen ergriffen werden. Als erstes sollte man versuchen, die an der Haut haftenden Tentakel zu entfernen, weil diese weitere erhebliche Giftmengen in die Haut abgeben. Dies ist zwar mit dem Risiko weiterer Stiche verbunden, allerdings sind die stark verhornten Handflächen vergleichsweise gut geschützt.

Darüber hinaus gilt Essig (4–6 % Essigsäure) als probates Mittel gegen Seewespenstich, weil es die nicht entladenen Nesselzellen dauerhaft deaktiviert. Manche Experten behaupten wiederum, dass die bereits entladenen Zellen könnten durch Essig dazu veranlasst werden, noch etwas Restgift abzugeben, das bis dahin in der Zelle verblieben war. Trotz dieses Bedenkens ist verdünnte Essigsäure nach wie vor die empfohlene Behandlung unmittelbar nach dem Stich.

Wie ernährt sich Seewespe?

Die Seewespe jagt als Jungtier Krebstiere, insbesondere die Garnelenart Acetes australis. Bei ausgewachsenen Seewespen machen Fische den Hauptanteil der Beute aus. Mit der Verschiebung des Beutespektrums hin zu Fischen geht auch eine Veränderung bei den Nesselkapseln einher: Der Anteil der Nesselzellen mit gegen Wirbeltiere hochgradig wirksamem Gift nimmt stark zu.

Bei der Jagd schwimmen die Würfelquallen mit hoher Geschwindigkeit aufwärts und stoppen mit einer schnellen Drehung. Sie sinken anschließend, mit weit ausgebreiteten Tentakeln, abwärts. Bleibt die Beute hängen, werden die Tentakel mittels Muskelbewegungen verkürzt und das Beutetier zum Mundöffnung transportiert.

Fortpflanzung der Seewespen

Wie alle Würfelquallen zeigt auch die Seewespe einen regelmäßigen Generationswechsel (Metagenese) zwischen zwei Lebensstadien, dem Polypen und der Meduse bzw. Qualle. Die Art besitzt einen einjährigen Zyklus, das heißt eine Generation pro Jahr. Frei schwimmende Quallen, die eine Gefahr für Schwimmer darstellen, werden in Australien etwa von November bis Mai, reproduzierende Individuen – im späten Südsommer bis Frühherbst registriert. Die reproduzierenden Individuen geben Eier und Spermien ab, woraus sich die Planula-Larven entwickeln.

Die Larven besitzen eine klebrige Oberfläche und bleiben beim Anspülen an die Küste am Substrat kleben. Nach dem Festsetzen entwickeln sie sich in kriechfähige, bewegliche Polypen. Diese Tierchen sind sehr klein und fangen ihre Beute (Plankton) mit den Tentakeln. Die Polypen können über asexuelle Sprossung weitere, sekundäre Kriechlarven abgeben, die sich meist in der Nähe ansiedeln. Langsam wandeln sich die Polypen in junge und etwa 1 mm große Quallen um.