Aufgrund ihrer bemerkenswerten Merkmale und ausgefallenen Verhaltensweisen bilden Drückerfische eine Ausnahmeerscheinung in der Fischfauna der Meere.

Steckbrief Drückerfisch

- Name: Drückerfisch. Engl.: Triggerfish

- Wiss. Name: Balistidae

- Ordnung: Kugelfischartige (Tetraodontiformes)

- Familie: Drückerfische

- Verbreitung: tropische und subtropische Meere

- Lebensraum: Korallen- und Felsriffe

- Nahrung: Krebstiere, Weichtiere, Stachelhäutern, Korallen

- Verhalten: Raubfische, Einzelgänger, manche Unterarten bilden Gruppen

- Maximale Größe: 75 cm

- Maximales Gewicht: 10 kg

- Maximales Alter: 15 Jahre

- Körperform: rautenförmig oder oval, massiv, seitlich abgeflacht

- Körperfarbe: sehr bunt in verschiedenen Farbtönen und Mustern

- Maul: klein und endständig

- Schuppen: klein und rau

- Wirbelzahl: 18

- Geschlechtsreife: mit etwa einem Jahr

- Laichzeit: Frühling bis Sommer

- Wirtschaftliche Bedeutung: sehr beliebter Aquariumfisch, in wenigen Regionen auch als Speisefisch gefragt

- Gefährdung: von der IUCN als wenig gefährdet eingestuft

Herkunft und Lebensraum

Drückerfische bewohnen tropische und subtropische Bereiche des Atlantischen, Indischen und Pazifischen Ozeans, vor allem Korallenriffe. Nur wenige Arten leben pelagisch im offenen Ozean. Der Graue Drückerfisch (Balistes capriscus) kommt auch im Mittelmeer vor und ist als einziger Drückerfisch Irrgast in der Nordsee.

Diese Fische leben vor allem in Bodennähe und solitär. Einige Arten wie z.B. Rhinecanthus bilden in ihrer Jugend Schwärme, der Rotzahn-Drückerfisch (Odonus niger) und der Indische Drückerfisch (Melichthys indicus) bilden tagsüber lockere Gruppen. Die solitären Arten sind revierbildend. Auffallend ist die oft schräge Schwimmlage der Drückerfische, indem ihre Schwanzflosse als Seitenruder fungiert.

Warum heißt der Drückerfisch so?

Die ersten zwei Flossenstrahlen bilden bei Drückerfischen einen Drückermechanismus, dem die Fische ihren deutschen Namen zu verdanken haben. Dabei kann der erste Flossenstachel aufgestellt und durch den zweiten fixiert werden, indem dieser in eine V-förmige Rinne auf der Rückseite des ersten einschnappt. Gemeinsam mit den verwachsenen Bauchflossen können sich die Fische dadurch in Spalten der Korallen festklemmen und sind so nur schwer von Fressfeinden zu erbeuten.

Auch beim Schlafen klemmen sich die Drückerfische fest. Dabei benutzen sie meist den gleichen Schlafplatz und wechseln ihn nur mit wachsender Körpergröße. Beim Schwimmen werden die Hartstrahlen in eine Furche am Rücken zurückgelegt und sind fast sichtbar. Denselben Drückermechanismus besitzen auch die nah verwandten Feilenfische. Ehe der Drückermechanismus bekannt war, nannte man die Drückerfische wegen des großen, dicken Rückenstachels Hornfische.

Interessante Fakten über Drückerfische

- Drückerfische gehören zu den Fischen, die in der Lage sind, deutlich vernehmbare Laute zu erzeugen. Sie können mit den Zähnen knirschen, Partien des Schultergürtels an der Schwimmblase reiben und so trommelnde Geräusche erzeugen. Klappen sie ihren ersten Rückenflossenstrahl auf und nieder und lassen den zweiten ein- und ausschnappen, so hört man ein lautes Knacken.

- Der Riesen-Drückerfisch (Balistoides viridescens), auch Titan-Drückerfisch genannt, gehört zu den größten Arten innerhalb der Familie der Drückerfische. Die Fische leben im Roten Meer, sowie im Indopazifik von der Küste Südafrikas bis nach Japan. Riesen-Drückerfische erreichen etwa eine Länge um die 75 Zentimeter und ein Gewicht von 10 kg.

- Riesen-Drückerfische sind außerhalb der Brutsaison Menschen gegenüber in der Regel friedlich und desinteressiert. Während der Brutsaison verteidigen die Fische ihr Gelege vehement. Vor dem Angriff droht das Tier durch eine halbe Körperdrehung um die Längsachse und schwimmt auf der Seite. Zieht sich der Eindringling nicht zurück, wird er angegriffen. Dies kann wegen des kräftigen Gebisses zu ernsthaften Verletzungen führen.

- Drückerfische haben ausgeklügelte Schutztaktiken gegen ihre Feinde entwickelt. Insbesondere wenn es um den Schutz des eigenen Geheges geht, stürmen die sie blitzschnell auf die Eindringlinge, um im letzten Augenblick kurz vor dem Zusammenstoß auszuweichen. Wenn dies zur Abschreckung nicht ausreicht, können sie ihre Feinde auch mit voller Wucht rammen und dadurch Verletzungen hinzufügen.

Wichtige Merkmale

Drückerfische haben einen kräftigen, hochgebauten und seitlich abgeflachten Körper. Häufig sind sie leuchtend gefärbt und auffallend gemustert. Ihr Körper ist von einer dicken Haut und kleinen, sich nicht überlappenden Schuppen bedeckt. Die Schuppen tragen häufig kleine Stacheln. Drückerfische haben immer nur 18 Wirbel. Die spatel-, sichel- oder lyraförmige Schwanzflosse hat zwölf Flossenstrahlen.

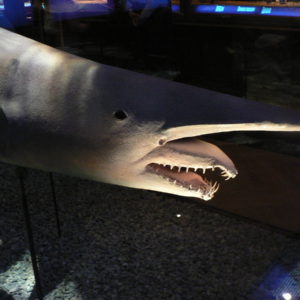

Der Kopf der Drückerfische nimmt bis zu einem Drittel der Körperlänge ein. Ihre hochliegenden und weit zurückliegenden Augen können Drückerfische unabhängig voneinander bewegen. Das Maul selbst ist sehr klein, jedoch mit kräftigen, meißelähnlichen Zähnen ausgestattet. Im Oberkiefer sitzen normalerweise auf jedem Prämaxillare vier Zähne in der ersten und drei Zähne in der zweiten Reihe, also insgesamt 14 Zähne.

Wie groß wird ein Drückerfisch?

Die Größe eines Drückerfisches kann je nach Art stark variieren. Die meisten Arten werden zwischen 20 und 40 cm lang. Es gibt jedoch auch größere Arten wie den Riesen-Drückerfisch (Balistoides viridescens), der eine Länge von bis zu 75 cm erreichen kann.

Wie ernähren sich Drückerfische?

Drückerfische ernähren sich vor allem von hartschaligen Wirbellosen, wie Krebstieren, Weichtieren und Stachelhäutern. Auch Korallen, Schwämme, Seescheiden, kleine Fische, Zooplankton, Algen und Seegras werden von einigen Arten verzehrt. Dank ihrem sehr kräftigen Gebiss haben die Fische kein Problem die Schallen der Krebse oder auch die Stachel der Seeigel durchzubeißen.

Bei ihrer Suche nach Beutetieren können Drückerfische mit ihrem Maul Steine oder Korallen anheben oder einen Wasserstrahl erzeugen, der ihre Nahrung am Meeresboden freilegt. Seeigel werden von einigen Drückerfischarten mit einem Wasserstrahl umgedreht, so dass sie mit ihrer verwundbaren Seite oben liegen.

Fortpflanzung der Drückerfische

Drückerfische zeigen nur wenig Geschlechtsunterschiede, meistens sind die Männchen größer und etwas intensiver gefärbt. Oft haben die Weibchen kleine Territorien innerhalb eines größeren einem Männchen gehörenden Reviers. Ihre Eier legen die meisten bodenbewohnenden Arten in großen trichterförmigen Gruben ab, die sie durch Anblasen mit einem Wasserstrahl in den Sandboden graben. Die pelagischen Arten laichen im offenen Ozean.

Gelaicht wird in der Dämmerung, oft einen Tag vor Neumond. Das Gelege besteht aus winzigen, in einer scheibenförmigen Masse an den Untergrund gehefteten Eier und wird vom Weibchen befächelt, bewacht und sehr aggressiv verteidigt (pelagische Arten hingegen betreiben keine Brutpflege). Die Larven schlüpfen schon nach 12 bis 24 Stunden, leben anschließend sehr lange pelagisch im offenen Ozean und verbreiten sich so sehr weit.

Kulinarische Bedeutung

Einige große Drückerfische werden lokal von den Menschen gegessen, was allerdings gefährlich werden kann. So kann der Verzehr von Riesendrückern zur Ciguatera, der Vergiftung durch Ciguatoxin führen. Dieses Gift gelangt durch die Nahrung in den Fisch und wird in der Nahrungskette immer mehr angereichert. Vor allem der Graue Drückerfisch (Balistes capriscus) ist ein begehrter Speisefisch, der festes, weißes und wohlschmeckendes Fleisch hat.

Haltung der Drückerfische in Aquarien

Drückerfische scheinen immer sorgfältig über ihre Handlungen nachzudenken und sich nicht sinnlos umher zu bewegen. Wenn sie ihre Umgebung erkunden, scheinen sie einen anderen Gang einzulegen: Sie interessieren sich für etwas, das sie fressen wollen, oder für neuen Bewohner des Aquariums – ihre Augen schwenken dabei wie zwei Sensoren. Die Fische sind auch in der Lage, Menschen, die sie füttern, zu erkennen.

Wegen ihrer Neugier, des attraktiven Aussehens und nicht zuletzt imposanter Größe sind Drückerfische beliebte Aquarienfische. Sie brauchen allerdings große Volumina (ab 1000 Liter). Alle Dekorationen im Aquarium müssen sicher verankert sein, sonst sind Verletzungen der Fische vorprogrammiert. Dabei sollte man berücksichtigen, dass Drückerfische alle Gegenstände anknabbern, die sie interessieren: Drähte, Schläuche, Rohre usw.

Während Drückerfische in natürlicher Umgebung sich von wirbellosen Tieren mit harten Schalen ernähren, geben sie sich in Gefangenschaft mit einer Vielzahl von Lebend- und Fertigfutter zufrieden, wobei der Halter darauf achten muss, dass das Futter abwechslungsreich ist und die Fische Vitaminpräparate erhalten. Mann kann ihnen gelegentlich auch Meeresfrüchte anbieten, die sie in Sekundenschnelle verschlingen.